Research on Museum Exhibition Space Design Based on Perceived Experience

-

摘要:

在信息时代,博物馆已从以收藏、整理、展览为主旨的公共场所逐渐转化为一个传播文化媒介,传播功能日益凸显。目前,越来越多的博物馆站在参观者的角度思考传播问题,人在展陈空间的体验过程中利用五感来感知并产生一定的知觉影响。身体是人感知环境、生成认知的基础,学生在展陈空间中的体验和非正式学习过程离不开身体提供的多感官通道。从现象学的角度出发,根据多感官通道展开博物馆展陈空间设计教学研究。从视觉、触觉、听觉和嗅觉方面融入博物馆展陈空间,在感官式知觉体验、沉浸式交互体验和情境式情感体验三个方面提升学生的创意思维并为教学发展提供新的思路。

Abstract:In the information age, museums have gradually transformed from public places with a focus on collection, organization, and exhibition into a medium for spreading culture, and their dissemination functions are becoming increasingly prominent. At present, more and more museums are considering communication issues from the perspective of visitors, and people use the five senses to perceive and produce certain perceptual effects in the process of experiencing exhibition spaces. The body is the foundation for human perception of the environment and cognitive generation. The experience and informal learning process of visitors in exhibition spaces cannot be separated from the multisensory channels provided by the body. From the perspective of phenomenology, conduct teaching research on museum exhibition space design based on multisensory channels. Integrating visual, tactile, auditory, and olfactory aspects into museum exhibition space, enhancing students’ creative thinking, it provides new ideas for teaching development through sensory perceptual experience, immersive interactive experience, and situational emotional experience.

-

Keywords:

- exhibition space /

- phenomenology /

- perceived experience /

- teaching research

-

博物馆展陈体验是一个多层次多方位的体验,涉及本体感受、感官体验、社交和审美等多个方面。博物馆展陈空间通过对参观者视觉、听觉、触觉等多感官的刺激和引导,来调动人们的全方位感知系统,同时注重空间与交互等一系列持续性体验的塑造,满足参观者多感官的知觉体验[1]。通过博物馆展陈空间,刺激学生的知觉体验特别是情感关联和共鸣。因此,博物馆也更加关注展陈空间与知觉体验之间的联系和复杂的互动,同时积极关注视觉、听觉、触觉和嗅觉等知觉体验,从感官、沉浸和情感层面挖掘对学生的潜在影响。通过对相关理论的整理和对相近学科的理论研究,致力于形成一套科学、系统的教学方法,目的是积累教学经验、提升教学品质、塑造教学特色和促进教学发展[2]。

一. 理论简述与研究现状

一 理论简述

西方现象学的发展过程中,出现了多个哲学流派,其中包括胡塞尔的超验现象学、海德格尔的存在现象学、梅洛·庞蒂的知觉现象学等。作为现象学的奠基人,胡塞尔认为应该回到事物本身,在其晚年,提出了生活世界的概念,即一个有目的、意义和价值的世界。而这种意义和价值即是我们追求的心理、精神上和世界的紧密联系。另一位现象学家梅洛·庞蒂的知觉现象理论同样富含体验的思想。在其著作《知觉现象学》中,梅洛·庞蒂论述了“感知至上”的观点,认为认识世界需要回归存在本身[3]。这种结合不仅反映了知觉体验在展陈空间设计中的重要作用,也探索了将视觉感知转化为物理感知的有效途径。通过博物馆展陈空间,我们可以利用不同的感官系统,引导观众进行深入的知觉体验,进而增强他们对展品的认知和理解。

现象学要求分析人类行为感知,思考环境与人之间的关系。物理主体不仅像事物一样处于空间中,而且生活在空间中,这为博物馆展陈空间的体验设计提供了前所未有的新视角,深化了我们对展陈空间与参观者关系的理解。在这种理念下,博物馆展陈空间的设计应更加注重环境营造。随着身体体验的觉醒加深情感联系,只有当物体、环境和身体在展陈空间中产生共鸣时,参观者所留下的印象才能深刻而长久[4]。

二 研究现状

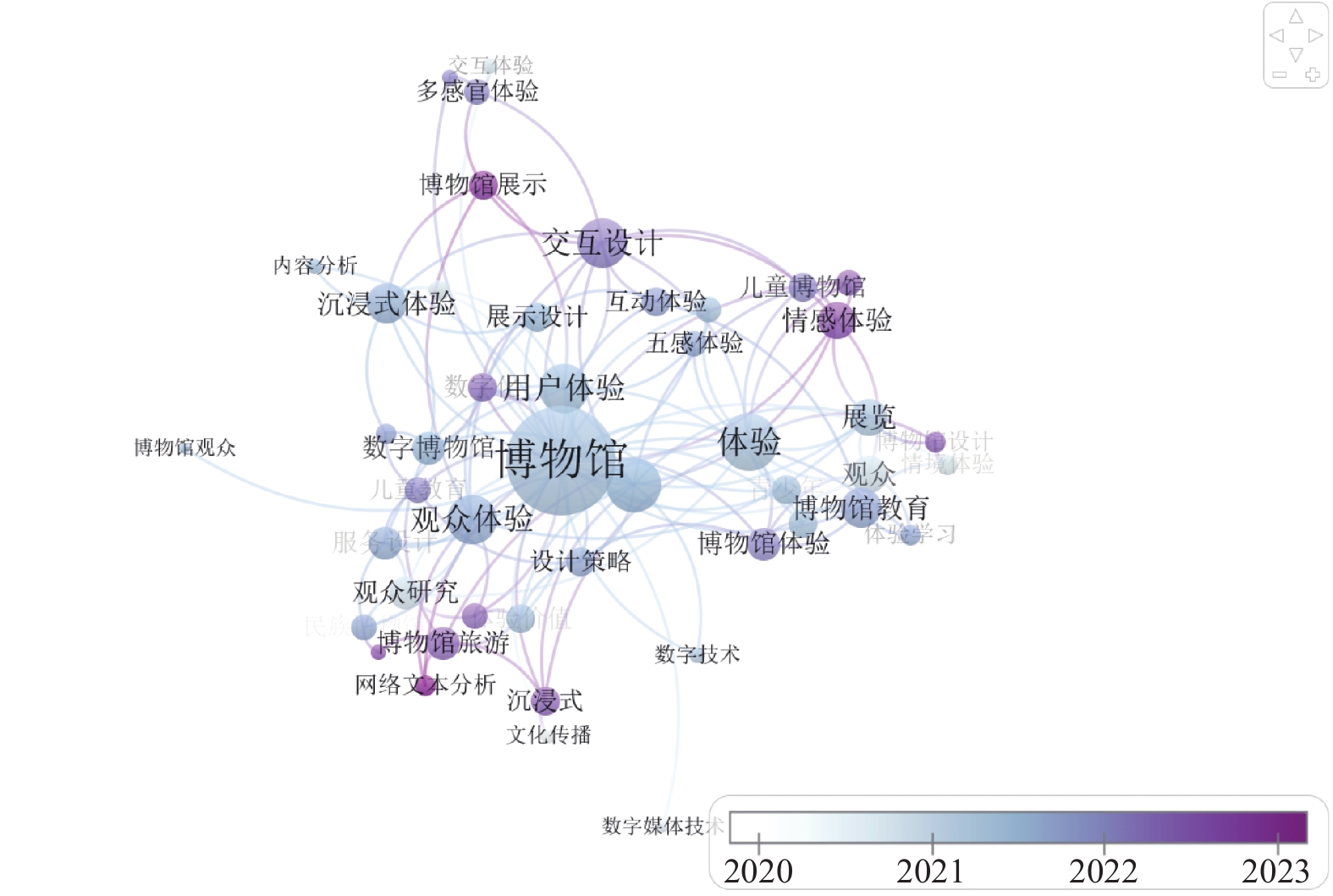

目前关于博物馆体验设计的研究,主要集中在展陈空间,越来越多的学者开始从情感体验、互动体验、博物馆交互、用户体验和沉浸式体验等方面对博物馆体验进行研究(图1)。在感官体验方面,Hasan Hüseyin Erdoğan [5]通过使用偏最小二乘结构方程模型对研究模型进行验证,证实了感官、空间和社交体验与PWOM 之间预测的关联。王思怡[6]从具身认知理论的视角研究身体与感官在博物馆中的塑造与延伸,以及博物馆与观众之间的关系。在沉浸体验方面,张耀引[7]从沉浸式体验模式探索、虚拟现实技术在梅岭玉博物馆中的应用、跨媒介与数字化空间体验等方面探索沉浸式体验设计策略。蔡新元[8]通过沉浸式的营造策略来研究智慧博物馆沉浸式体验空间的综合营造路径。在情感体验方面,胡安安[9]以心理意象为中介变量,通过2组实验、3个情境对感知解说质量、心理意象、博物馆体验、AR技术应用等4个核心要素的影响过程与边界条件进行了分析。Jennifer Meyer[10]调查了体验开放性的各个方面与参观不同类型博物馆的频率之间的关系。使用双因子 S − 1 模型对开放性方面进行建模,发现审美敏感性、求知欲和创造性想象力与参观不同类型博物馆的频率有不同的关联。越来越多的学者开始关注博物馆体验设计研究,知觉体验具有自己独特的多维视角,能够为博物馆展陈空间研究提供有效的理论支持和实践参考。

本文从现象学出发,研究多感官在展陈空间中的应用,从视觉、触觉、听觉和嗅觉研究博物馆展陈空间的知觉体验,在感官式知觉体验、沉浸式交互体验和情境式情感体验三个层面对博物馆展陈空间提出设计策略。

二. 知觉体验与博物馆展陈设计

一 知觉体验与博物馆展陈之间的联系

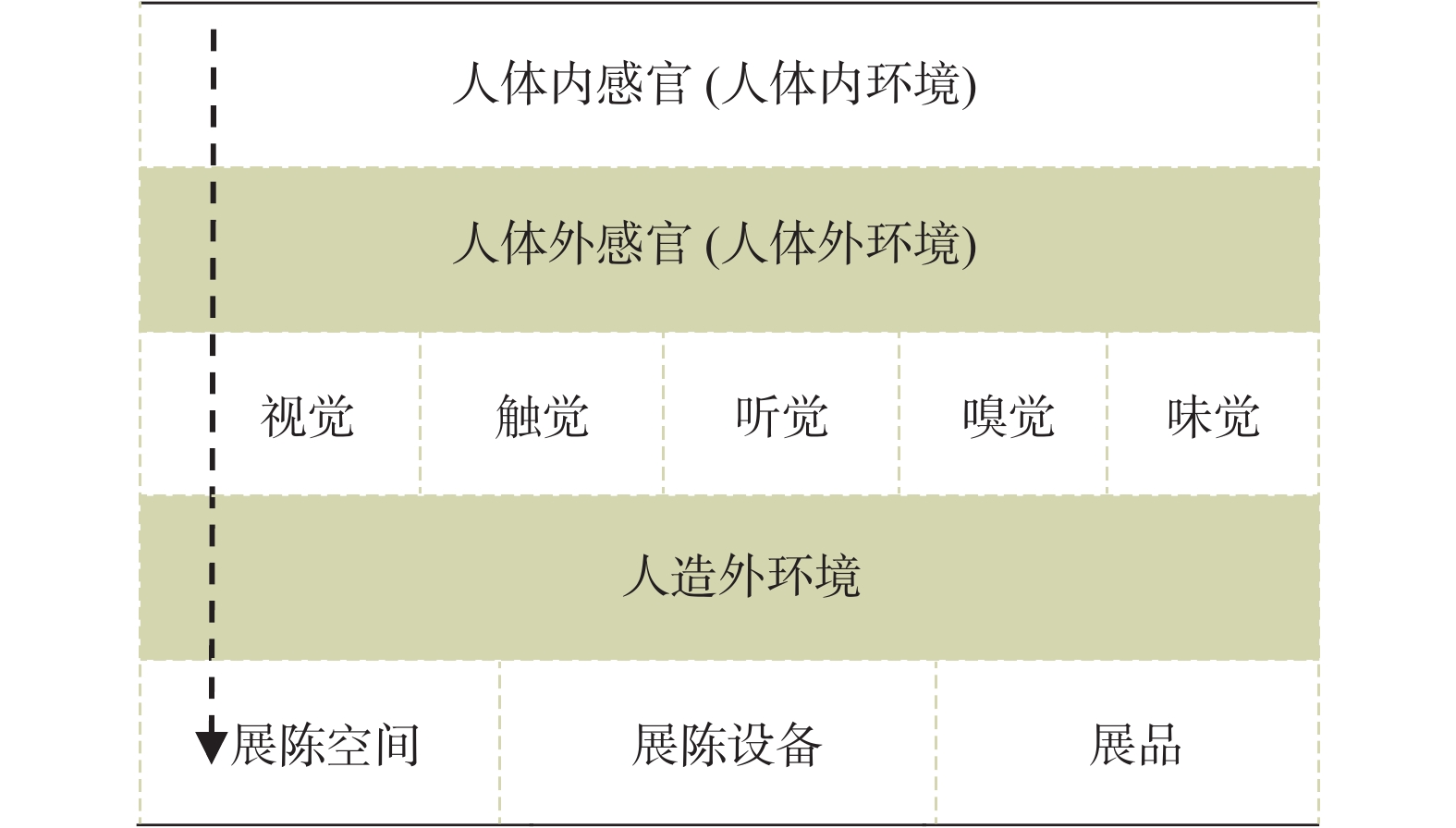

现象学是研究人类感知和感受的学科,它的应用在建筑设计和展陈空间设计中十分重要。博物馆作为一种公共空间,不仅需要提供合适的展示区域,也需要考虑参观者在博物馆内的知觉体验。博物馆是向社会开放的公共空间,用于收集、保护、研究和传播人类环境中的物质,专注于连接视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉和物理感官的空间知觉体验(图2)。现象学强调了人的知觉体验,其应用在博物馆展陈空间设计中,可以提高参观者的空间体验。在博物馆展陈空间的设计中,设计师需要正视参观者对空间的诉求,并明确参观者情感变化与空间互动之间的关系。博物馆的展陈空间作为一种引导人与展品之间对话的手段,已经成为人们与展陈空间互动时同时感知的对象,展陈空间自身的可体验性变得愈发重要。

二 知觉体验在博物馆展陈中的设计模式

为了解决观众的感知受限问题,思考博物馆展陈空间中展品-观众-场域三者间的相互关系,使展品、用户身体与知觉和展陈空间处于一个整体中。学者们探索感知的艺术化可能性,这无疑是一个富有创新性和前瞻性的尝试。通过在博物馆展陈空间中加入触觉、听觉、味觉和动觉等多种感官体验,使得博物馆展陈空间不再局限于传统的视觉展示,而是为观众提供了一种全新的、多维度的感知体验。技术的发展,特别是声音和气味的控制技术,以及电子和机器人技术的不断进步,为这种多感官沉浸体验的实现提供了可能。博物馆展陈空间越来越强调多感官体验,随着人们对身体认知与知觉体验的日益关注,观众开始寻求更为深刻与全面的体验。

三. 展陈设计中的知觉体验

一 视觉体验

在视觉感知方面,博物馆利用视觉,通过形体、色彩、视角等多种元素的组合使展品化静为动。其中形体指的是三维视觉空间,学生在展陈空间中的不同位置会形成不同的参观感受。在视觉要素中,物的造型和环境的装饰作为其中的关键元素,以其独特的方式刺激着学生的视觉神经。物的造型和组合方式,能够为学生带来强烈的视觉冲击力,可以吸引学生对展陈空间进行深入探索。色彩涵盖了物体和环境的色彩表达,色彩在视觉上极具吸引力,能触发学生的生理反应、吸引注意力并引发联想,甚至传达出丰富的情感。通过色彩表达,学生可以感受到重量感、时间感、温度感等;此外,光影是色彩的重要组成部分,光影协调着物体与环境的关系,通过精确控制光线的方向和强度,可以使不同物体在空间中形成明暗对比、虚实结合的效果,从而突出展品之间的关系和层次,更加强了学生对整个展陈空间的参与感和交流体验。此外,还可以利用数字技术来刺激学生的视觉感受,营造一种沉浸式参观体验。博物馆展陈空间中的视角指的是视觉尺度,不同的视觉尺度会给学生不同的心理感受,在博物馆展陈中应灵活应用视觉尺度,以便于将展陈信息和展陈内容传达给学生。

二 触觉体验

除了视觉之外,触觉也是传达信息的一个重要方式。触觉体验在展陈空间中的重要性不仅仅在于提供直接的质感感受,还在于将展陈空间与人体联系在一起,创造出更加亲近和自然的环境。通过展陈空间,我们可以创造出独特的触觉体验,将信息传达给学生。通过触觉,学生可以体验到物的材质、形状、密度及重量。触觉体验可以通过纹理和材料来传达信息。例如,在展陈空间中,柔软的布料和平滑的表面可以给学生传达舒适的体验感,粗糙的表面和冰冷的金属物体传达一种坚固和现代感。其次,触觉体验还可以通过湿度和温度来传达信息,展陈空间通过调节湿度和温度来打造不同的氛围。此外,触觉体验还可以通过力度和运动来传达信息,学生可以通过触摸屏幕和操控器与展示进行互动,获取更多的信息和体验。博物馆展陈空间通过提供触摸展品和讨论展品的机会,能够增强学生与藏品之间的亲密联系,促进彼此之间的交流和分享,让多元化的学生有各异的体验感受[3]。

三 听觉体验

听觉在博物馆展陈空间中可以产生强烈的体验和理解,但是在展陈空间体验中却忽视了声音的作用。和视觉相比,声音的刺激可以更直接触发学生的情感,听觉在展陈空间中主要通过四种方式来展现:环境音乐、声音导览、声音装置艺术和声音效果。在环境音乐方面,可以选择适合展陈内容和主题的背景音乐,通过音乐的音量、节奏和语调来调动学生的情绪。在声音导览方面,增加声音的解说和导览,增强展陈的互动性和教育性。在声音装置艺术方面,结合独特的声音景观和音乐表现,引导观众在听觉上产生共鸣。在声音效果方面,运用声音效果如回声、立体声和环绕声,增强氛围感和空间感,打造沉浸式体验。声音作为一种传播媒介,其在信息传递和情感表达上的效率与深度是无可替代的。对于博物馆这样的信息传播与现象展示的重要场所,声音的应用无疑应当被置于极其重要的位置。在展陈空间中,声音不仅能够增强展品的吸引力,还能深化学生的体验,提升他们对信息的理解和记忆。

四 嗅觉体验

嗅觉是随着呼吸而每时每刻地发挥作用,气味的媒介作用在当代艺术实践中得到验证,嗅觉带来的复杂感官体验为实现学生在展陈空间中的多维体验提供了新的可能。同时在感性的部分,还能触发学生内心深处的回忆,这种回忆的联结,不仅让学生对展品产生了更为深厚的情感联系,也使得整个参观过程变得更为个人化、情感化。嗅觉在展陈空间中主要通过三种方式来展现:气味还原、仿真模拟和情绪塑造。气味还原主要根据展品原本的味道,在虚拟场景或实物展览中,可以强化真实感。仿真模拟是指在模拟还原某些场景或物品时,气味的加入能够让其瞬间立体生动起来,是最不易被察觉也最无法拒绝的关键因素。总的来说,将嗅觉引导应用于博物馆展陈设计中,不仅可以提高学生的感受度和满意度,还可以提高展览本身的辨识度和吸引力,创造出更加人性化和有趣的展陈空间。

四. 知觉体验在博物馆展陈空间中的教学过程

一 以感官式体验加深理解

参观者的知觉体验过程可以被视为对博物馆策展的一种解构过程,感官的介入使得学生能够更深入地理解和感受博物馆的策展理念,博物馆作为试验性场所,不断尝试和探索新的感官互动方式。博物馆展陈空间可以从以下几个方面增强学生的感官体验。

优化视觉信息的呈现:通过视觉获取是人类接收信息最快捷的方式,在展陈空间的设计中,精准把控形体、色彩、光影、视角等视觉要素至关重要。通过精心策划这些要素,能够确保展品迅速吸引学生的眼球,进而触发学生的思考与情感共鸣。具体而言,鲜艳清楚的视觉氛围可以打造轻松愉悦的环境,昏暗的视觉氛围则可能营造出严肃静谧的环境,影响对展品的体验欲望。例如,美国旧金山的加州科学馆以色彩为主题对生物的多样性进行了展示。展览展示了人类身边的各种五彩斑斓的生物,告诉参观者色彩来源于生命。因此,合理调控这些视觉要素,对于提升学生体验的有效性具有至关重要的作用。

强调触觉信息的反馈:触觉系统,作为人类感知世界的重要方式,在博物馆展陈空间中发挥着举足轻重的作用。在展陈空间中, 触觉与视觉、听觉、嗅觉和味觉四种知觉系统相互协作,共同构建了一个多维度的感知网络。在博物馆体验性空间的营造中,身体触觉体验是一个不可忽视的方面。这不仅包括了对空间界面以及空间内展示的物品的触摸和感知,也包含了对展陈空间的温度、湿度等环境因素的体验。这些环境因素共同影响着学生的触觉感受,从而营造出不同的空间氛围和情感体验[11]。随着科技的不断发展,数字触摸屏幕在博物馆中的应用越来越广泛,数字学习桌和数字互动屏幕等设备为学生提供了更加丰富和便捷的交互方式。通过触摸屏幕,学生可以轻松地获取展品信息、进行互动游戏、观看视频资料等,从而增强学生的学习体验和兴趣。对学生而言,触摸可以直接感受物的质地、温度和重量。在视觉感知的基础上融入触觉感知,让学生进行联想,从而激发学生的创造力,从可视到可感再到可视。例如,位于安科纳的国立荷马触觉博物馆,是世界上为数不多的触觉博物馆,让视觉障碍人士也能感受到展品。

重视嗅觉信息的作用:气味也是一种独特的传达信息的方式,气味可以激发出学生的情感和回忆。从博物馆角度来看,嗅觉融入展陈空间或嗅觉与传统展陈相结合,都丰富了学生的观展体验。在展陈空间中,应用特定的气味可以创造出与展陈主题相关联的情感联结。可以通过气味扩散装置、气味导览、嗅觉元素与视觉元素相结合、主题性气味、气味交互体验、气味与情绪联动的方式来加强学生在展陈空间中的嗅觉体验。展陈空间中可以设置气味扩散装置,控制气味的强度和范围,使空间弥漫着特定的气味。设计气味导览或解说,将气味和展陈内容相结合,引导观众通过嗅觉感知展陈内容,加深体验记忆。将气味和展陈空间的视觉元素相结合,例如在特殊展品周围设置对应的气味装置,加强展陈内容的感知和记忆。选择与展示内容或内容相关的气味,打造特殊的气味体验,营造氛围,使学生在感官上与展陈内容更紧密相连。设计气味交互体验的交互装置,让学生可以选择不同气味,参与到展陈空间的气味创造中来,增强学生的互动感和参与感。通过气味和其他知觉系统的联动,引导学生产生特定的情绪体验,创造更丰富的展陈效果。例如,巴黎香水博物馆,展出了一项装置艺术,它呈现出25种香水中最常用的成分,但它并不是用试香纸或是香水瓶来试闻,而是以一颗颗由牛奶色水滴包裹的铜球,来给予游客嗅觉感受。

二 以沉浸式体验增强互动

沉浸式体验的特点是真实性强、参与度高、信息量大、感受深刻、容易浸润人心。在沉浸式体验的交互设计中,需要考虑学生的感官需求,利用色彩、音效、图像等元素创造出真实的环境和情境,让学生在其中产生身临其境的感觉,增加观赏文物的乐趣。此外,在设计交互流程时,需要合理引导学生的注意力和动线,使学生能够渐进性地了解和学习文物历史知识,同时加入一些趣味元素和互动挑战任务,让学生参与互动,增加参观的趣味性和参与性,达到更好的沉浸式体验[12]。它可以让参与者感觉到自己置身于一个完整的、虚拟的或者实际的环境中,与周围的一切交互,不仅仅是感官上的交互,也包括认知和情感的交互。结合辅助功能设置特有的展陈空间,通过叙事节奏、体量设计以及交互体验的提升,博物馆能够为学生提供更加丰富、深入和有趣的展览体验。这不仅有助于增强学生与空间的互动感,还能够提升他们对展品和博物馆的认知和理解[13]。

三 以情境式体验产生共鸣

吸引学生最重要的方式是通过情感和氛围。在展陈空间中,情感体验是至关重要的一环。它不仅仅是装饰或氛围的营造,更是引导学生深入感受空间所传递信息和情感的桥梁。情感认同可以理解为一种独特的空间语境,是由多个感官与个人经历相结合所引起的心理反应或情感共鸣。所以,展陈空间设计应该传达展览背后的情感,以及学生对空间情感的认同[14-18]。打造博物馆展陈空间情感体验可以从以下方面入手。

在展陈空间实体要素方面,思考展陈空间内部的每一个实体要素,规划整合每一个实体要素,营造展陈空间氛围,刺激学生情绪[18]。在材料的特性方面,把握材料自身特性,最大化呈现材料特点。色彩、灯光、肌理等每一个细节,都可能成为影响观众情绪的要素。比如,温暖的色调和柔和的灯光能带来舒适感,而独特的质地纹理则能引发观众的好奇心。在展陈空间中的声音方面,设法通过博物馆展陈空间制造的声音与学生产生情感上的共鸣[19]。在展陈空间物的排列方式方面,“物”不仅仅是为了传达记忆,更是为了创造新的记忆。当展陈空间内部的“物”通过各种组合方式摆放在一起,就会富有表现力,吸引学生的注意。在空间分布方面,展陈空间的空间分布可以起到镇静和诱导的作用。通过不同的展陈区域划分和布局设计,营造出不同的氛围和体验空间,让观众在展陈空间中穿梭,感受不同的展示主题和情境[20-22]。在展示内容方面,情感体验的营造需要与展示内容密切结合。通过深入挖掘展示内容,通过情节铺垫、人物塑造等方式,找到与学生情感共鸣的共同点,使学生在参观展品时可以感受到其背后的故事或情感。例如,瑞典北欧博物馆的展览“北极——当冰在融化时”展示了北极地区的生活环境和不断变化的环境,利用多媒体技术让参观者置身于极地氛围中,以此来唤醒参观者的情感。

五. 结语

博物馆展陈空间不仅仅是给学生提供“物”的场所,同时也是通过“物”去理解、认知、体验的场所。在这个特殊的场所中,感官体验成为连接学生与展品之间的桥梁。视觉、触觉、听觉、嗅觉和味觉,这五种感官不是孤立的,而是相互联系、相互作用的。对于学生来说,他们可以感受到比依赖视觉为主的展陈空间设计更加多维度、独特的空间体验,增强对展陈空间场所的认知,能够更全面、更深入地理解和体验展品所蕴含的意义和价值。从博物馆展陈设计教学研究中引入知觉现象学,可以加强学生在展陈空间中的知觉体验,强化学生对知识点的摄入,提高了展示表达效率。

-

[1] 朱明月, 宗晓萌. 基于认知心理学浅谈传统博物馆的互动体验设计[J]. 中国民族博览,2023(9):251-253. doi: 10.3969/j.issn.1007-4198.2023.09.087 [2] 赵凌. 符号叙事学视域下的博物馆展示设计教学研究[J]. 美术教育研究,2024(9):123-125. doi: 10.3969/j.issn.1674-9286.2024.09.045 [3] 莫里斯·梅洛·庞蒂. 知觉现象学[M]. 姜志辉, 译. 北京: 商务印书馆, 2001. [4] 王思怡. 多感官博物馆学: 具身与博物馆现象的认知与传播[D]. 杭州: 浙江大学, 2021. [5] Erdogan H H, Enginkaya E. Exploring servicescape experiences across museum types[J]. Journal of Services Marketing,2023,37(6):706-718. doi: 10.1108/JSM-03-2022-0111

[6] 王思怡. 何以“具身”: 论博物馆中的身体与感官[J]. 东南文化,2018(5):115-120. doi: 10.3969/j.issn.1001-179X.2018.05.015 [7] 刘粟, 张耀引, 姜媛媛. 梅岭玉博物馆的多维沉浸式体验设计策略研究[J]. 包装工程,2023(24):537-542. [8] 范浩宇, 蔡新元. 智慧博物馆沉浸式体验空间营造研究[J]. 家具与室内装饰,2023(9):117-123. [9] 胡安安, 苗凤荻, 刘赛. 感知解说质量对游客博物馆体验的影响研究: 基于互动仪式链与AR技术应用视角[J]. 复旦学报(自然科学版),2023(6):723-740. [10] Meyer J, Thoma G B, Kampschulte L, et al. Openness to experience and museum visits: Intellectual curiosity, aesthetic sensitivity, and creative imagination predict the frequency of visits to different types of museums[J]. Journal of Research in Personality,2023,103:104352. doi: 10.1016/j.jrp.2023.104352

[11] 郭冬云. 体验的有效性: 身体理论视阈下的博物馆展陈空间设计研究[D]. 上海: 东华大学, 2021. [12] 韩俭. 基于知觉现象学的博物馆过渡空间设计研究[D]. 吉林: 吉林建筑大学, 2023. [13] 方灿, 李文婕, 钟杞铷, 等. 数字技术下知觉体验式岭南民宿空间优化设计方法研究[J]. 城市建筑,2022(21):183-186. [14] 孟醒, 陈书芳, 崔炯. 知觉体验在展陈空间设计中的应用研究[J]. 工程与建设,2023(4):1178-1180. doi: 10.3969/j.issn.1673-5781.2023.04.029 [15] 赵雨阳, 刘粤宁. 高校博物馆服务理工科教学的展览策略探索: 以南方科技大学《材·想》展览为例[J]. 科学教育与博物馆,2024,10(1):65-71. [16] 邵亦琛, 孟繁强. 情境认知与学习理论视角下博物馆研学旅游中的教学机理研究[J]. 中国生态旅游,2023,13(3):494-509. doi: 10.12342/zgstly.20220166 [17] 陈智威. 5E教学模式在博物馆教育活动中的实践应用: 以上海自然博物馆“海月水母聊聊吧”为例[J]. 科技风,2023(17):44-47. [18] 张娟. 基于高校博物馆的艺术概论“沉浸式”教学探讨: 以陕西师范大学为例[J]. 西部素质教育,2023,9(16):107-110. [19] 吴岩. 设计结合研究模式下建筑设计课程教学改革探析: 以郑州大学遗址博物馆设计课程为例[J]. 河南教育(高等教育),2023(6):48-49. [20] 韦阳广. 基于地方文物资源的博物馆研学单元教学的探索和实践: 以“南朝石刻”单元设计研究为例[J]. 美术教育研究,2024(4):166-168. [21] 孟天承. 文化自信视域下青少年博物馆教育的优化路径[J]. 教育理论与实践,2023,43(35):25-28. [22] 金荣莹, 夏晓飞. 三维虚拟互动技术在生物学教学中的应用: 以北京自然博物馆为例[J]. 生物学通报,2023,58(6):48-51. doi: 10.3969/j.issn.0006-3193.2023.06.016

下载:

下载: